Une question absolument incroyable à poser aux joueuses et joueurs de jeu vidéo est la suivante : « pourquoi cours-tu ? » Quel est l’impératif qui nous pousse à courir dans un jeu qui ne nous récompense pas pour la rapidité de nos actions ? La course semble être généralement la seule façon de se déplacer envisagée par le ou la joueuse, sauf dans de rares jeux comme ceux d’épouvantes.

Pourtant, avant de courir ou de voler, il faut marcher mais c’est une mécanique régulièrement délaissée autant par les créateurs et les créatrices que par les joueurs et les joueuses. Cependant, les observations qui peuvent être faites à partir de la façon dont la marche a été designée sont passionnantes. D’un point de vue purement pragmatique, « marcher » dans un jeu permet de tester ce qui est possible ou non de faire comme par exemple dans Mario Odyssey ou dans « a hat in time ». Autant dans l’un que dans l’autre, la plupart des combinaisons et des techniques sont réalisables uniquement en marchant et cela permet en particulier de comprendre pourquoi dans ces jeux « l’air control » est réellement au centre de leur gameplays respectifs. Par exemple dans « a hat in time » on s’aperçoit que la vitesse « en l’air » n’est pas uniquement conditionnée par l’inertie acquise au sol. Ce saut en est évocateur : bien que je sois en train de marcher, j’arrive à exécuter les actions nécessaires pour atteindre la plateforme d’en face.

« Marcher » permet aussi de tester les limites techniques des jeux. Dans le dernier Zelda, certaines choses n’ont pas été pensées pour la vitesse de marche. On se retrouve parfois coincé en souhaitant réaliser des actions au demeurant banales. On peut alors en marchant illustrer la façon dont sont codées certaines interactions. En effet, le rythme forcément lent invite le ou la joueuse à focaliser son attention sur le plus grand nombre de détails observables. Dans Horizon Zero Dawn, c’est en marchant que l’on peut s’apercevoir de la rotation saccadée de Aloy. Dans Zelda, c’est en marchant que l’on peut voir les errements du code pour ce qui est de la gestion des jambes de notre avatar lorsque nous montons les escaliers. Dans Metal Gear Solid, c’est en marchant que l’on s’aperçoit que même un petit rocher devient un obstacle insurmontable.

« Marcher » dans les jeux vidéo est passionnant. Les quelques exemples que je viens d’évoquer ne sont qu’une partie de la face visible de ce que cette action reflète. Pourtant c’est une mécanique laissée de côté alors qu’en prenant le temps de « marcher », on peut alors comprendre toutes les intentions des game designers sur l’ambiance qu’ils et elles veulent donner à leurs jeux. A partir de la marche, il est possible de comprendre et d’analyser les jeux. « Montre-moi ta façon de marcher, je te dirais qui tu es », voilà la proposition que je fais ici. A partir d’un corpus de jeux actuels, je vais donc proposer une série de constats permettant de conclure que le fait de marcher n’est absolument pas neutre dans les jeux vidéo et témoigne de l’atmosphère et de l’éthos du jeu, c’est-à-dire la façon dont il se présente au joueur.

Dans Metal Gear Solid, la posture de Snake lorsqu’il marche est celle d’un guerrier à l’affût. Dos penché, regard fixe, les bras balancent mais restent proches des armes. Marcher n’est ni plaisant, ni de tout repos. La posture est celle d’une personne prête à se cacher, à sauter au sol. En marchant, on remarque que les épaules de Snake ne sont pas dans l’axe du bassin, que le pied droit est plus ouvert que le pied gauche. Tout nous invite à penser qu’il s’agit d’un pas guerrier, sur le qui-vive. L’absence d’animations autres que celles décrites fait que tout apparaît calculé, dans un état de concentration militaire maximale. Tout cela nous est indiqué dans cette posture. Posture que l’on retrouve aussi chez Aloy qui se penche en avant aussi lorsqu’elle marche. Cependant, celle-ci laisse plus de place à la surprise et l’émerveillement. La tête qui regarde et suit des éléments, une prise de parole régulière et une finesse dans l’animation sont des constats de cela. L’exemple des mains d’Aloy caressant les hautes herbes témoigne de cette dualité entre guerrière investie d’une mission et exploratrice découvrant un nouveau monde. A l’approche d’un ennemi, celle-ci se saisit automatiquement de son arc, rappelant alors son métier de chasseuse.

Il est intéressant de noter que ni Snake, ni Aloy, tous deux avatars du ou de la joueuse, avancent en terrain conquis. Il s’agit d’une posture de marche qui reste aux aguets. Cela rend l’ensemble cohérent avec les représentations contenues dans ces œuvres. Le ou la joueuse agit seul·e contre tous dans un territoire hostile et cela se retrouve complétement dans la façon de marcher. Cependant, tous les jeux nous mettant dans cette situation ne transmettent pas cela dans la façon de marcher des avatars. L’avatar du joueur dans Bloodborne, au contraire, avance d’un pas serein et assuré. Le léger mouvement d’ouverture des genoux donne une démarche étrangement similaire de l’imaginaire du film western. L’ouverture des bras et des mains gardant systématiquement des armes sans pression nécessaire de la part du joueur sur la manette ne transmettent pas la précision d’un Venom Snake ou la vivacité d’Aloy. Au contraire, il s’agit là d’une personne sûre d’elle, d’un tueur avançant en terrain conquis à la recherche de ses proies. Si cette façon de marcher est incohérente avec le ou la joueuse commençant une partie, au fur et à mesure de la session, il ou elle acquière cette assurance déjà présente et observable dans son avatar. Cette posture de marche devient alors un objectif à atteindre : le joueur doit avancer de la même façon que son avatar, en terrain conquis.

Ainsi, ces trois premiers exemples nous permettent d’observer des propositions relativement guerrières de marcher. Ou plutôt ce sont des postures qui définissent la façon dont les joueurs et les joueuses interagissent avec le monde et ce, sur plusieurs gradients. Si « marcher » dans Bloodborne indique uniquement des intentions meurtrières plutôt romancées par une mise en scène empruntant au western, « marcher » dans Metal Gear Solid invite plutôt à la froideur chirurgicale de la méthode militaire. Enfin, « marcher » dans Horizon Zero Dawn présente plutôt un mélange entre exploration émerveillée et chasse sauvage.

Dans Breath Of The Wild, la façon de marcher est bien plus neutre dans le sens où elle ne sous-entend pas une recherche ou une attente de conflits. Le dos droit, les bras près du corps, les jambes n’indiquent pas un éveil des sens aux dangers environnants. On appréhende le monde tel qu’il se présente à nous. L’idée est véritablement de redécouvrir un Hyrule déjà foulé, avec un œil nouveau, celui d’une personne ayant perdu la mémoire. C’est une promenade sans jugement du monde qui nous entoure. Les chemins se dessinent en marchant : « Tout passe et tout demeure mais notre affaire est de passer en traçant des chemins » aurait pu dire Antonio Machado. Les armes toujours rangées, l’emphase est alors mise sur la découverte et l’exploration. « Marcher » dans Breath Of The Wild amène aussi à repenser le temps d’une manière plus longue. Ses vastes plaines, ses paysages dégagés sont une invitation à la réflexivité. De même, on se retrouve à observer de nombreux petits détails comme le sens du vent, les fleurs qui jonchent littéralement et complétement les hautes herbes. En marchant, les temporalités ne sont plus du tout les mêmes. Il m’a fallu un peu plus de deux jours ingame, soit environ une heure temps réel, pour atteindre le village Cocorico depuis le Grand Plateau. Cela laisse finalement beaucoup de temps à la réflexion. Des surprises nous rappellent parfois l’animosité des ennemis, d’autres nous rappellent l’état de nature dans lequel nous nous trouvons. La posture de Link se distingue en grande partie par cette façon de marcher, tel celui qui découvre et s’émerveille.

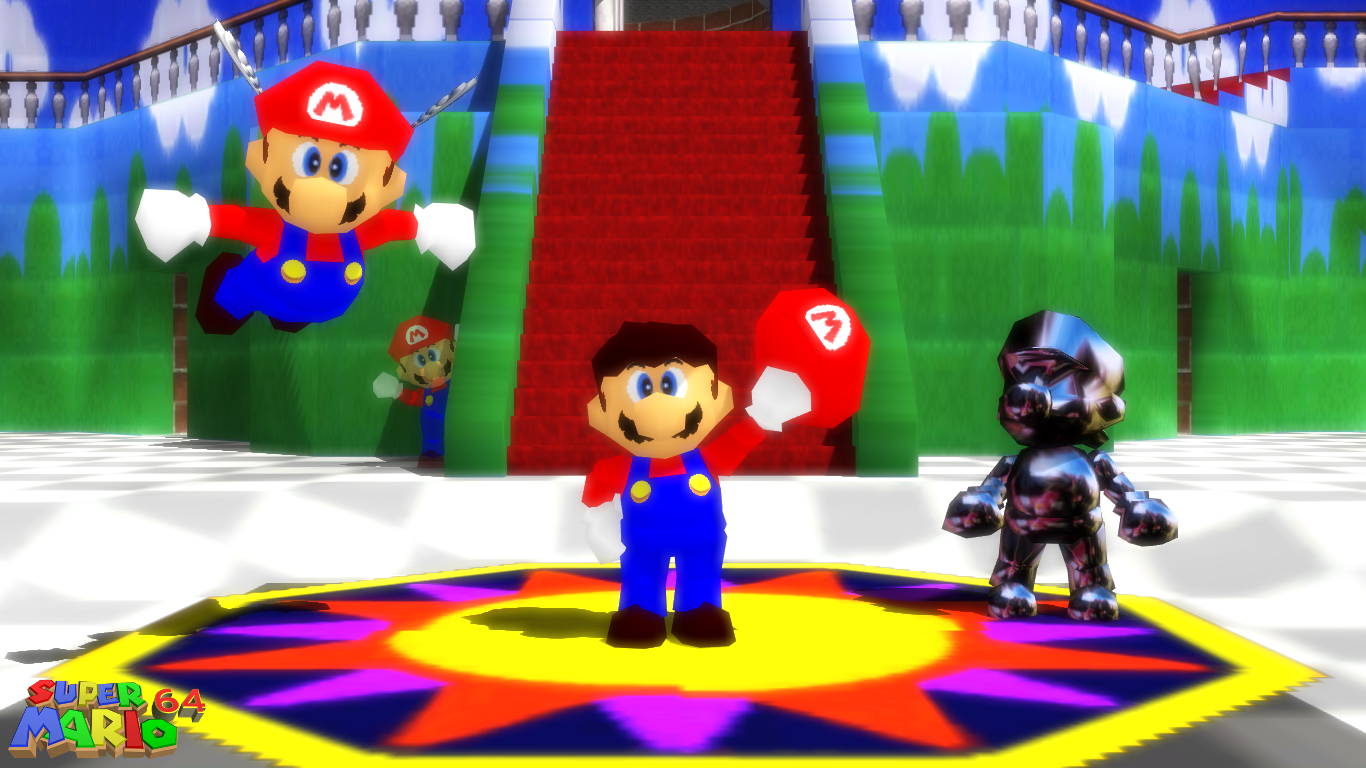

A la vue des jeux évoqués, « Marcher » est particulièrement propice aux jeux d’aventures ou du moins ceux qui proposent un contexte avec une grande liberté d’exploration. Pourtant, « marcher » peut amener à redécouvrir des jeux proposant des gameplays allant à l’opposé. C’est le cas de Mario Odyssey dans lequel le fait de « marcher » peut porter préjudice à la panoplie d’actions. La « marche » n’est pas particulièrement appropriée aux jeux de plateformes nécessitant réflexes mais aussi les phénomènes de momentum, d’inertie, etc. Dès lors, s’il est possible de marcher, le game design a plutôt intérêt à susciter aux joueuses et joueurs l’envie de courir. La posture de Mario dans Odyssey est particulièrement neutre. Cette neutralité apparaît comme une véritable invitation à ne pas marcher pour préférer la course. Cet exemple amène un constat ou plutôt une hypothèse : il est possible de définir ce qui est ludique de ce qui ne l’est pas en observant la façon dont est game designé le fait de marcher puis de le comparer au fait de courir. Dans Odyssey, « marcher » n’est pas ludique mais courir l’est. Dans Bloodborne, « marcher » n’est pas connoté négativement. Par contre, dans A Hat In Time, Hatkid marche en roulant un peu ses épaules. On ressent une sorte de sautillement : « marcher », c’est ludique. Dans la trilogie Crash Bandicoot sortie en 2017, l’animation de Crash constate aussi cela. Sautillements, balancement des bras : on retrouve un imaginaire autour du « mec cool » d’un lycée étasunien, prêt à sortir son manteau en cuir, son peigne et sa gomina. Dans ces deux derniers jeux, « marcher » suscite le ludique car les animations des avatars font référence non pas à l’appréhension du monde mais à des attitudes déjà considérées comme appartenant à un imaginaire collectif humoristique, caricatural et théâtral. De tout cela, l’animation de la marche de l’avatar apparaît donc comme un élément ludique supplémentaire. Contrairement à Metal Gear Solid V¸ Horizon Zero Dawn et Bloodborne, « marcher » est ici utilisé pour transmettre un constat supplémentaire de l’aspect ludique de l’expérience.

« Marcher » dans un jeu vidéo n’est pas neutre. A partir du corpus de jeux que j’ai mobilisé, je conclue que les façons de designer la marche sont des éléments importants servant à définir ce qui est ludique de ce qui ne l’est pas dans un jeu. En plus de l’atmosphère, le fait de marcher détermine aussi l’attitude et la personnalité des avatars que nous incarnons. Le pas des avatars dépasse alors la question de la part de réalisme dans le ludique ou la part de ludique dans des comportements précis et calculés. Au même titre que tout autre élément de la structure du jeu, « marcher » transmet des représentations et suscitent aux joueurs et joueuses d’adopter certains comportements plutôt que d’autres : froids et assurés dans Bloodborne, punk issu d’une comédie musicale façon Grease pour Crash Bandicoot ou encore la bonhomie de Hatkid.

« Marcher », plus généralement, invite à repenser la temporalité et le rythme des jeux. Si la question « pourquoi courons-nous dans les jeux vidéo » reste sans réponse, « pourquoi ne pas marcher » semble proposer de nombreuses ouvertures sur la façon de penser ce qui est ludique, sur la façon de penser ce qui est jeu.

Esteban Grine, 2018.